FP2級攻略学習、色々と書いて第4回目です。

一旦は一区切りしますが…今回

FPのインプット・アウトプット学習

について記載します。

FPに限らずどの試験勉強でもアウトプット学習が大切であると言われています。

アウトプット学習には過去問や模擬試験があります。

これらにおいて、どのような点を重視すればいいのか、今回確認してみます。

インプット学習とアウトプット学習とは?

インプット学習とアウトプット学習

について、具体的な意味を書いていなかったので、ご説明します。

インプット学習とは、

自分の頭の中に入れていく(「インプット」する)学習方法です。

・読む

・見て聞いて理解する

などの学習方法というイメージで捉えて頂ければと思います。

主に、テキストを読んだり講師の動画を見て理解するなどが当てはまると思います。

対して、アウトプット学習とは、

自分の頭の中から出していく(「アウトプット」する)学習方法です。

覚えたものがしっかりと定着しているかを試すために、

・理解しているか書き出してみる

などのイメージで捉えて頂ければと思います。

FP2級においてこちらは主に過去問学習が当てはまると思います。

FP3級の学習方法

でもインプット学習、アウトプット学習について簡単に触れていますので、ご紹介いたします。

インプット学習

代表的なインプット学習としては、テキストを読んだり、動画を見たりが考えられますが、それぞれのコツなどを記載します。

また、基本的な想定として独学と通信講座をイメージして記載します。

テキスト

テキストの書いてある事をそのままどんどん頭の中に入れていく方法です。

ただ、テキストに書いてあることはすんなりと理解できないことも多いかと思います。

通信講座の場合は講義とともにインプットを、

とりわけ独学の場合は以下でご紹介する動画や検索、

そして、語呂合わせなどの手法と併用するのが効果的です。

さらに、これらを自身のオリジナルテキストとして充実させていくことがいいと思います。

オリジナルテキストの考え方についてはこちら

でもご紹介しているので、合わせてご参照ください。

動画

YouTubeで上がっている攻略動画や、通信講座の際に配信される動画が該当します。

動画を見て学ぶことはインプット学習の重要な側面です。

テキストをただ読むだけでは中々入ってこない知識が、

講師の映像による説明や言い回しにより理解しやすく入ってくるため、有効な手段です。

最近では音だけをダウンロードし通勤通学の際に、

耳から音を入れることで学ぶ手法も一般的になって来ました。

FP3級の際にも紹介しましたが、

お勧めの定番はやはりFP2級でもおーちゃん【1級FP技能士】TVでしょう。

細かくカテゴリーごとに、また短時間で配信されているのは非常に分かりやすく、

また語呂合わせも苦労しながら考えられたことが分かり、

受験生に寄り添っている丁寧な動画です。

ギャグを振ってくる場面などもありますが、

その点気にならないなら10分程度でポイントを押さえて終わるコンパクトな動画です。

分からない所をテキストに直接転記したりすることで、オリジナルテキスト化が可能かと思います。

あとはみきてぃーのFP試験対策講座や、お金の寺子屋【公式】も鉄板かと思います。

※アクセスすると音声が出るのでご注意ください

この辺りの動画を行き来しながら、自分自身のインプットを強化してみてください。

ベースとなるテキストやノートにどんどん追記していくことで、

インプットの質量がより高まるでしょう。

サイト検索

最近では検索すれば、専門家の説明やブログで分からない個所を丁寧に説明しています。

それにより、不明な点は大方解消するのではと思います。

調べたことは

・メモを取る

・スクリーンショット画像として残す

などを行い、後で振り返りが出来るようにしておくのがいいです。

語呂合わせ

語呂合わせですが、ここについては自己流もあるでしょう。

そして、インプットの本質とはいいがたいものもありますが、

一つの勉強の手段として非常に有効であると考えています。

テキストで紹介されている方法や、

他人が行っていることを耳から入れることで新たな発見もあります。

前述のおーちゃんTVでは講師が試行錯誤したのちに

考えられた語呂が入っていたりするので興味深いです。

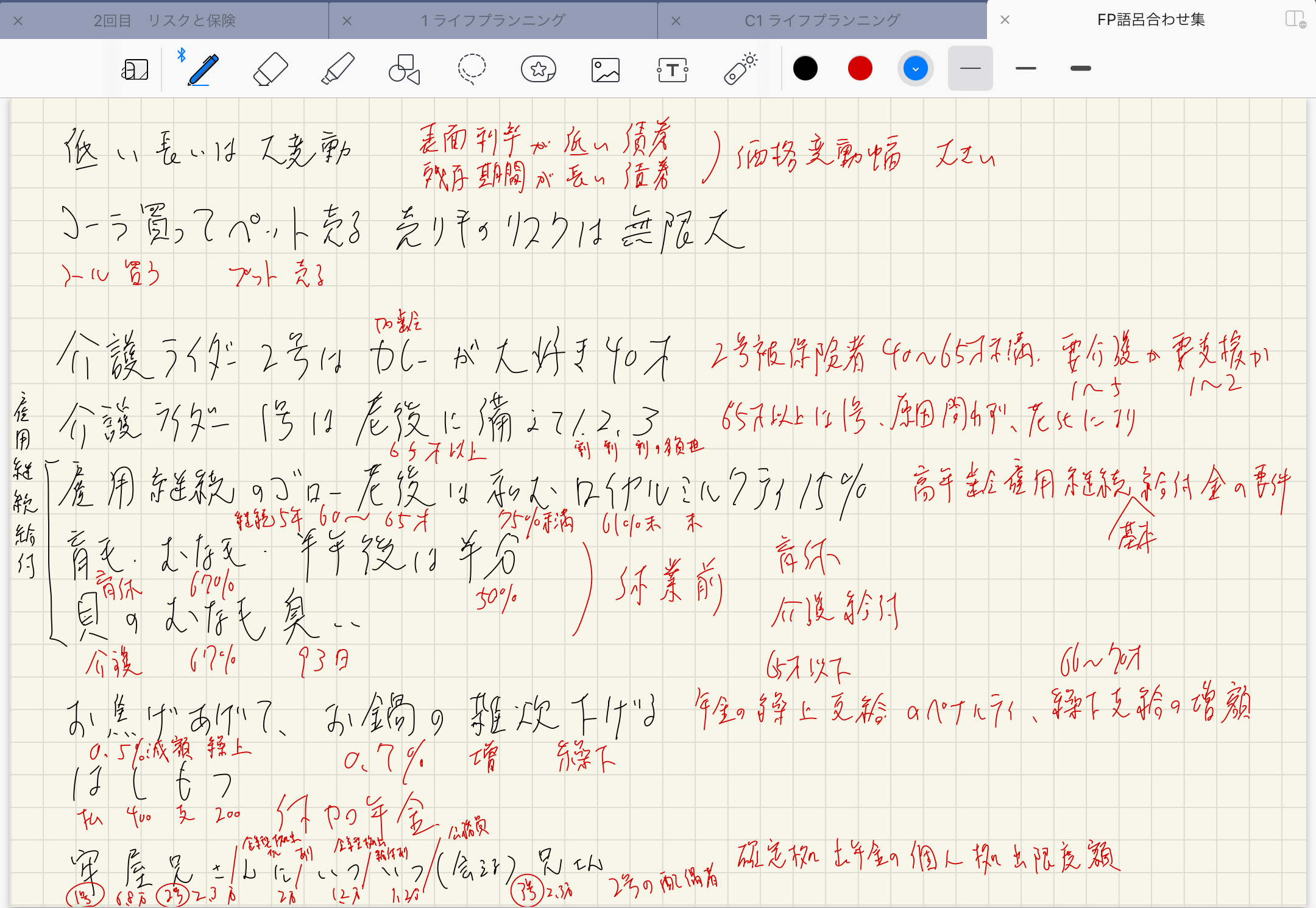

少々雑なメモで恐縮ですが、私が使っていた語呂合わせのイメージです。

実際に試験日当日は会場までの電車の中と会場では、

最終確認としてほぼこれだけを見ていました。

タブレット学習法では、このようなテキスト上のメモの欲しい箇所を、

スマホに手軽にデータ移管できるため、非常に便利です。

また、筆者が自己流で考えたものとしては、

試験では頻出である「厚生年金と基礎年金の併給調整マトリックス」で

「きろいし」「ころいし」

と言いながらやっていました。

| こ(厚生)→ | ろ | い | し | |

| き(基礎) ↓ |

老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | 障害厚生年金 | |

| ろ | 老齢基礎年金 | 〇 | △ | × |

| い | 遺族基礎年金 | × | 〇 | × |

| し | 障害基礎年金 | △ | △ | 〇 |

「き」(木)はスラッと立っている縦長なので↓方向、

「こ」の字は横向きなので→方向、

そんな感じでやってました。

これらのFP2級で作成したオリジナルテキストは、CFP®試験まで引き続き有効的に使用できました。

アウトプット学習

アウトプット学習と言えば、問題を解くことになると思いますが、

中でも過去問学習が最適だと思います。

過去問を制する者は受験を制すると言っても過言ではないと思います。

筆者はマンション管理士受験の時に、

この「過去問で学習する」というのを散々言われて身に付けてきました。

かつて受講したマンション管理士通信講座の平柳塾の基本的な考えは、

「過去問を」学ぶのではなく「過去問で」学ぶ

ということを散々言われました。

まずはこの点に少し触れてみたいと思います。

「過去問で」学ぶことの重要性

「過去問で」学ぶというのは、単に「過去問を」解いて理解して終わりではありません。

問題を解いたときに出てきた周辺・関連知識を洗い出すことで、

更に新たなインプットに戻ることができるという考え方です。

「過去問で」学習する具体例は?

例えば、前述した併給調整の問題で、「年齢に関係なく併給出来ない組み合わせを選べ」という4択が出たとします。

②遺族基礎年金と遺族厚生年金

③障害基礎年金と老齢厚生年金

④遺族基礎年金と障害厚生年金

このうちから選ぶとすると④が不正解なのですが、

この4択の中から④を正解する、が出来ればいいというのではないということです。

④が正解である事を覚えていても今後の試験対策として何ら意味がないというのはお分かりかと思います。

また、併給調整の問題に「年齢に関係なく」との記載ではなく、例えば

「65歳未満で併給調整出来ない組み合わせ…」

と論点を拡大した場合にはどのようなケースが考えられるのか、さらに

「老齢年金の受給を繰り上げたり繰り下げたりした場合に、それぞれどのようなメリットやデメリットがあるか」

さらに、

「今後75歳まで繰り下げ受給を検討した場合にはどれぐらいの増額率になるか」

など、そのキーワードから類推できる事柄を洗い出し、

過去問をベースとして縦に横にと徹底的に使っていくことで、

周辺知識や他のカテゴリーとの関連性が学べます。

マンション管理士講師の例

先般ご紹介した東洋経済

の中で、マンション管理士の例ではありましたが、平柳先生曰く、

「よく、『過去問を何回やれば合格できますか」と聞かれるが、そういう質問をしている限り受からない」

とのことだそうです。

これは講師特有の極端な言い方かもしれません。

しかしながら、考え方としては問題を答えることを目的とするのではなく、

過去問をツールとして使いこなすことが重要です

とのことであり、これは身にしみて感じます。

FP2級 過去問道場の活用

FP2級受験時もFP3級受験同様、過去問道場を繰り返し解いていました。

©2018-2022 fp2-siken.com All Rights Reserved.

※FP2級ドットコム様から使用許諾を頂いた上で掲載しています。

こちらが筆者の2級過去問道場学科編の結果です。2,198問解いています。

丁度2021年1月の受験直前のデータですが、直前まで繰り返し解いていました。

やや相続が苦手だったようで、凹んでいるのが分かります。

何度もつまづく問題はテキストに戻って再復習、そして再度問題を解く、

の繰り返しを行っていたように思います。

順位が出るので、なんとか上位に行こうということで取り組んでいたように思います。

©2018-2022 fp2-siken.com All Rights Reserved.

※FP2級ドットコム様から使用許諾を頂いた上で掲載しています。

同じく実技編です。こちらは1,420問解いています。

こちらも相続が苦手だったようで、学科同様、凹んでいるのが分かります。

正直なところですが、過去攻略は過去問道場のみでいいのではとすら思っています。

市販の問題集の活用

予備校や出版社から問題集がそれぞれ発売されているかと思います。

予備校は過去の模擬試験を掲載しているものがあったりします。

ただ、予備校の予想問題はあくまでも予想であり、予備校講師や予備校の方針で作っています。

従って、必ずしも実際の試験問題に沿ったものであるかどうかという点はブレるかもしれません。

筆者としてのお勧めは、

やはり過去問道場やFP協会やきんざいの実際の過去の試験問題をやることです。

それでも物足りないと感じた場合には手を付けてもいいのかもしれませんが、

過去問道場の量を考えると最後まで行き着くかどうかというぐらいのボリュームです。

ただし、過去問の解説が十分についている問題集は、

過去問の傾向と対策もセットで練られていると考えられますので、

過去問道場などで不十分な場合の補足として良いかもしれません。

FP協会ときんざいの過去問の活用

FP協会や、きんざいは過去問と解答を開示していますので、それぞれのページからダウンロードできます。

ただし、解答の番号のみで、解説が無い為、あくまでも時間を測定しながら解いて正解率を出すなどに利用はできるかと思います。

解説は自分で調べないといけない点は注意が必要です。

FP2級模擬試験の活用

受験団体でもあるきんざいや、受験予備校から模擬試験の受験が可能です。

繰り返しになりますが、FP3級同様、FP2級も過去問を繰り返し解くことで十分かと思っています。

通信講座や通学と模擬試験がセットになっていて受験する場合は考えられます。

受験に慣れていない方や受験の雰囲気を味わいたい方は、予備校校舎での会場受験がお勧めです。

ただし、コロナ禍のリスクを考えると自宅受験が望ましいです。

また、本試験まで暫く日時がある中で受けた模試の結果に一喜一憂する必要は全くないと思います。

まとめ

インプット、アウトプット学習例として、筆者自身の経験も踏まえながら記載しました。

・アウトプットは如何に過去問を学ぶことでパターンを徹底させるか

が大切だと考えています。

時代の流れとともに、自宅でもツールやサイトを使って効率よく学習ができる環境が整ってきています。

先般の22年1月実施のFP2級試験のデュレーション問題の様に、

過去問の分析からでは回答が難しい問題も今後出る可能性はあります。

そのような問題は全員分からないと割り切って捨てるのが大切です。

一方で、基礎的な定番問題を落とさないようにするためには、過去問の活用は非常に大切

だと考えています。

コメント